This post is also available in:

Français

Français

Antonin Plarier, ATER en Histoire, Sciences Po Grenoble

Aux premières heures de la guerre d’indépendance algérienne, le préfet de Batna s’alarmait de la présence de « bandits » dans les groupes de l’Armée de Libération Nationale. De ce constat, il déduisait la nécessité de procéder au regroupement des populations algériennes dans des camps afin de contrecarrer les relais et soutiens dont lesdits « bandits » disposaient auprès d’elles.

Ces pièces d’archives rencontrées lors d’un travail de master m’amenaient à interroger cette apparente contradiction dans la superposition d’un phénomène criminel avec un phénomène politique. Ce questionnement fut alimenté par la lecture d’Eric Hobsbawm, référence incontournable autant que discutée en la matière. Dans Bandits, publié en 1969, celui-ci faisait œuvre de pionnier en proposant d’analyser le banditisme comme une réaction aux transformations subies par les sociétés rurales. Il ajoutait par ailleurs que le « bandit social » s’érigeait autant qu’il était érigé en figure de la résistance paysanne. Un demi-siècle plus tard, cette porte d’entrée gardait tout son attrait et poussait ainsi à interpréter le banditisme en situation coloniale comme un phénomène anticolonialiste.

Or cette piste n’était évidemment pas la seule esquissée dans l’élaboration du projet de thèse sous la direction de Sylvie Thénault et les sources consultées confortèrent la nécessité d’élargir l’approche. La question se déplaça dès lors sur les bandits eux-mêmes, autrement dit sur les connexions constamment construites entre ces derniers et leur monde rural.

Comment faire l’histoire du banditisme ?

Cette problématique obligeait à croiser plusieurs fonds. Très lacunaires, les sources judiciaires ou policières ne suffisaient pas à cerner un phénomène qu’il convient de restituer dans son milieu. Les archives communales, foncières et forestières réparties entre les Archives Nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence) et les Archives Nationales algériennes ont permis de glaner des instantanés saisissant les bandits ou leur environnement à un moment donné. Les indices livrés par ces bribes éparses jetaient au total un éclairage furtif mais vif sur certains épisodes ou acteurs du banditisme. Ce dépouillement fournissait également un cadrage de l’environnement au sein duquel émergeaient des bandits, cadrage qui fut indispensable à la restitution du banditisme comme « fait social total », pour reprendre Marcel Mauss.

Et d’ailleurs, de quoi le banditisme est-il le nom ? Éminemment disqualifiant, ce terme est utilisé dans une multitude de situations d’écriture qui ont avant tout pour point commun de marquer une condamnation morale. Toutefois, les auteurs de l’époque, du gendarme au journaliste disert, n’expriment pas seulement une indignation ou, au contraire, une symétrique admiration, lorsqu’ils évoquent le banditisme. Ils mettent également au jour des faits, des actes, des relations, des conflits – parfois même des émotions. Il devient alors possible de s’intéresser à ceux qui, ayant commis un délit ou un crime, sont poursuivis par l’administration et refusent de se soumettre à ses ordres. Dans ce refus réside le banditisme car les fugitifs finissent par s’approprier cette étiquette.

Des connexions constantes avec la vie rurale

La conflictualité que les bandits expriment est d’abord celle du quotidien rural qu’ils connaissent et partagent. Leurs parcours illustrent ceux de paysans aux prises avec la dépossession. L’un des apports de cette thèse réside dans l’analyse de cette dépossession, non pas tant foncière, phénomène qui a été et qui est l’objet d’autres historiens et historiennes depuis André Nouschi jusqu’à Didier Guignard, que forestière.

Ce processus complexe se déploie de manière inégale sur les territoires boisés algériens. Si le code forestier, adopté en 1827, s’applique théoriquement dès la conquête en 1830, sa mise en œuvre effective s’étale au rythme long de l’affirmation de l’autorité coloniale au quotidien. L’administration forestière s’étoffe progressivement priorisant une implantation dans les forêts, lucratives, de chêne-liège. Jusqu’au début du XXe siècle, certains espaces forestiers ne sont pas couverts par l’administration.

De même, la délimitation de ces espaces exige temps et moyens et ne va pas sans susciter des résistances. Maintenir ses droits de pâturage, poursuivre l’utilisation de l’incendie comme technique agricole de fertilisation des sols, conserver ses droits de ramassage ou de coupe du bois sont autant de casus belli. Ces affrontements au long cours connaissent des fluctuations mais ils ponctuent l’ensemble de la période coloniale quitte à s’effacer momentanément au profit des processus d’accommodements qu’exige l’isolement relatif que connaissent les gardes-forestiers dans l’exercice de leur activité.

Quelles significations donner au banditisme ?

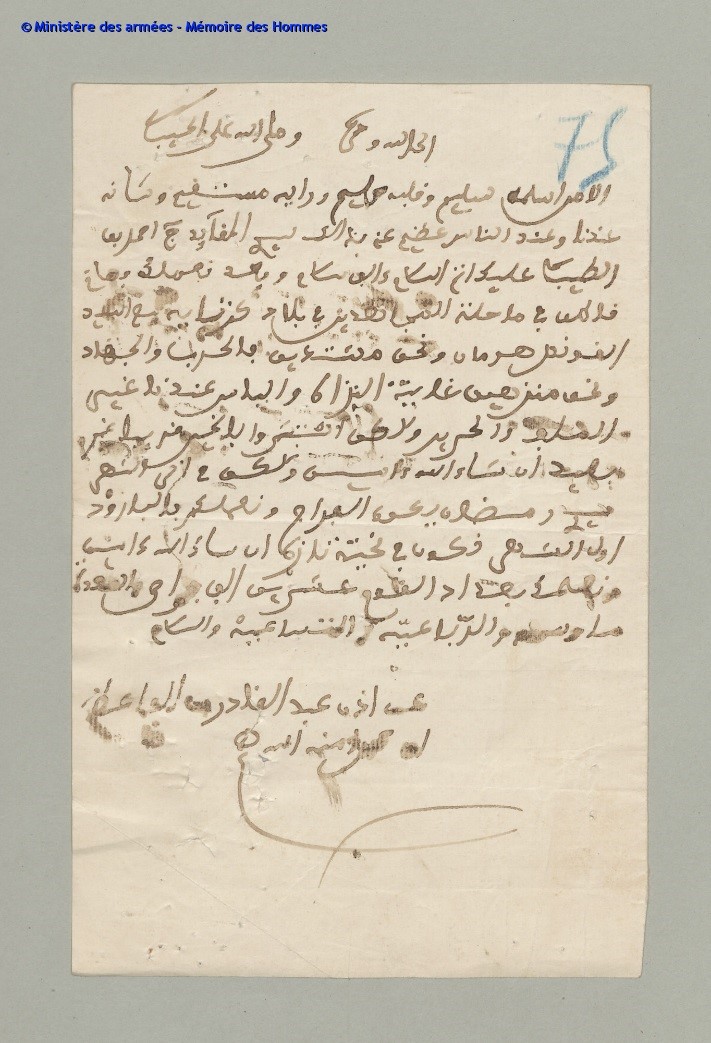

Dans ce contexte, quelle signification peut avoir le banditisme, c’est-à-dire quelle signification les acteurs donnaient-ils à leurs actes ? A l’évidence, la difficulté de cette question tient non seulement au fait que ces acteurs ont très peu écrit mais aussi que seule une infime partie de ces écrits a pu parvenir jusqu’à nous.

Il fallut donc à la fois scruter ces quelques paroles mais encore tâcher de les éclairer à la lumière de leur contexte d’élocution. De ce point de vue, il est certain que l’ampleur des formes de dépossessions n’échappe à aucun des protagonistes. Par conséquent, dans la répétition d’un acte interdit par l’administration (pâturage en forêt, incendie agricole, coupe de bois ou vols) réside une forme d’opposition aux autorités dont le caractère colonial accentue la violence des échanges. Le banditisme se situe ainsi au sein d’un continuum qui part des illégalismes ruraux et se prolonge jusqu’à l’insurrection.

Cette dimension coloniale n’est pas le déterminant exclusif du banditisme. La démarche adoptée relève davantage d’une histoire sociale que d’une histoire coloniale stricto sensu qui ferait du colonial le seul moteur des rapports sociaux en pareille situation. J’ai ainsi démontré la récurrence d’une participation directe ou indirecte de ruraux européens au banditisme. Le corpus de bandits étudiés comprend en effet quelques Italiens ou Espagnols, témoignage de la perception des populations immigrées européennes par l’administration. Cette implication européenne complexifie la lecture du banditisme, phénomène qui, partie intégrante de la vie rurale, ne fait qu’en exprimer les conflits sous une forme paroxystique.

Traque et répression du banditisme

Le caractère contestataire du banditisme n’existe finalement que dans une relation à l’administration qui décide de réprimer ce phénomène. C’est par son choix répressif qu’elle contribue à lui donner un sens. La panoplie coercitive mise en place comprend une variété de procédés administratifs, militaires et judiciaires qui se mêlent dans ce qui est d’abord une bataille du renseignement débouchant, mais pas toujours, sur un affrontement physique entre deux camps.

Dans cette bataille du renseignement, les acteurs en présence disposent chacun d’une diversité de cartes et d’atouts. Pour aller à rebours des idées reçues, l’administration, si elle rencontre des difficultés à savoir en continu ce qui se passe au sein de la population algérienne, n’est pas non plus ignorante des réalités locales. Inversement, les bandits disposent eux aussi de ressources leur permettant de faire face ou d’esquiver l’autorité coloniale.

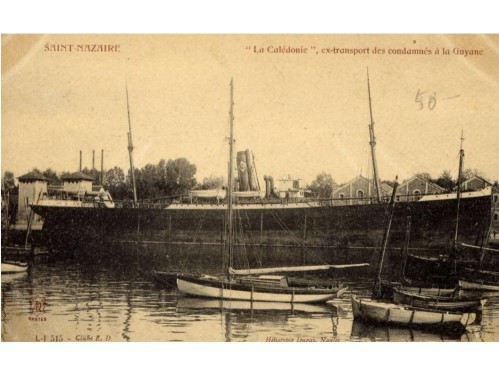

Ces chapitres sont écrits sous un mode micro-historien. Les dossiers individuels de bagnards m’ont permis à la fois de restituer des parcours singuliers de bandits et d’inscrire l’histoire d’un groupe particulier, celui des Algériens transportés aux bagnes de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie, dans une histoire impériale. C’est ainsi une caractéristique de cette thèse que de ne pas avoir voulu privilégier une approche au détriment d’une autre mais de s’être saisie au contraire d’une histoire sociale, environnementale et impériale permettant de cerner cet objet sous diverses facettes et phases de son existence.

Banditisme et insurrection : le moment de la Première Guerre mondiale

Durant la Grande Guerre, le banditisme présente alors la spécificité d’être alimenté par le refus de la mobilisation militaire. Ce refus lui confère une extension et une vigueur inédites. De simples entrepreneurs individuels du vol peuvent alors s’en réclamer. Entremêlés, ces deux processus nourrissent les inquiétudes de l’administration coloniale qui y voit un danger potentiel pour sa domination.

Ce danger se réalise à la faveur de l’insurrection de 1916 qui surgit dans le Belezma. Un bandit dénommé Mohammed ben Nouï y joue un rôle dirigeant et donne ainsi corps aux angoisses coloniales qui lisaient le banditisme comme un phénomène pré-insurrectionnel. Plusieurs colères se superposent en fait dans cet épisode d’ampleur. Au sein même de la bande qui mena l’assaut initial au cours duquel furent assassinés un sous-préfet ainsi qu’un administrateur de commune, se distinguent des individus entrés en banditisme par suite de leurs condamnations pour délits forestiers et d’autres ayant rejoint la bande en tant qu’insoumis ou déserteurs. Ces colères se mêlent dans un millefeuille de la contestation. Le banditisme n’est alors qu’un avatar de son environnement. La transformation de celui-ci dans le processus de la guerre fait du banditisme un étendard qui met au jour les revendications sociales et politiques des populations rurales algériennes.